前回の記事の続き。

Proxmox Arm64導入

Orange Pi 5 Plusは、aarch64なので、公式のイメージは利用できない。arm64向けのproxmoxは、非公式ビルドがいくつかあり、pimox7がもっとも有名だと思うのだけど、今年のProxmox VE 8に対応していない。そこで、Proxmox-Arm64を利用する。(この界隈の中華勢力の強さと言ったら。。。)

Orange pi 5 plusは、Tested platformに入っていないが、問題なく動作する。インストール手順は、こちら。ただし、今回は、Debianを最新(bookworm)にしているので、レポジトリの指定などが異なる。ちなみに、/etc/hostsを書いていないと起動に失敗するが、後から指定しても大丈夫。(やらかした。ただ、DNS登録があれば起動する。)

詳細手順は省略するが、以下の順序

- /etc/hostsに自ホストを登録

- レポジトリの登録(/etc/apt/sources.list.d/pveport.list)

- レポジトリキーの登録(/etc/apt/trusted.gpg.d/pveport.gpg)

- パッケージ最新化(apt update/apt upgrade)

- ifupdown2インストール

- proxmox-ve, postfix, open-iscsiインストール

これで動作するはず。HTTPSで、8006ポートに接続できれば成功。

クラスタへの参加

自宅ラボではクラスタを組んでいるのでそれに参加する。が、いろいろクラスタ内のマシンのHW周りで弄っているとしょっちゅうcorosyncがスプリットブレインを起こして復旧に苦労するのでWANルータはスタンドアロンのほうが良いような気もしてる。まあ、自宅実験環境なので。

local-lvmの作成

次はOpenWrtのコンテナを動作させるための入れ物を用意する。WANルータはほかのマシンがどういう状態であろうと動作してくれないと困るので、ローカルに領域を用意してローカルでしか動作しないコンテナを作る。

Proxmox VEではこういう用途のためにlocal-lvmと呼ばれる領域を用意している。これは、pveという名前のVGグループを用意してdataと呼ばれるthinpoolのLVを準備すればよいのだが、GUIでは、ディスクに対するVG/LVの操作しか用意されていないため、コマンドで設定する必要がある。

パーティションの準備

OrangePiのDebianをM.2 SSDに入れると/dev/nvme0n1p1, /dev/nvme0n1p2の二つが作成されるため、前回の記事で用意した空き容量域にparted等で論理領域を作り、/dev/nvme01n1p3を用意しておく

VGの作成

パーティションを指定してVolume Groupを作成する。これは、PVEの公式インストーラがやる作業と同じなのだが、GUIからはなぜかできない。

$ sudo vgcreate pve /dev/nvme01n1p3

名前はpve固定。ちなみに、LVMの操作はRHELのマニュアルが読みやすいのでよく利用している。(たまにしか使わないので覚えていない。。。)

LVM-Thin(Thinpool)の作成

VG pveの中にthinpoolを作成する。サイズの指定は自分の環境に合わせて警告が出なくなる大きさに調整した。

$ sudo lvcreate -T <size> --thinpool data pve

これでpve(VG)の中にdataがサイズTで作成される。dataは固定。(local-lvmという同じ名前で利用するため)

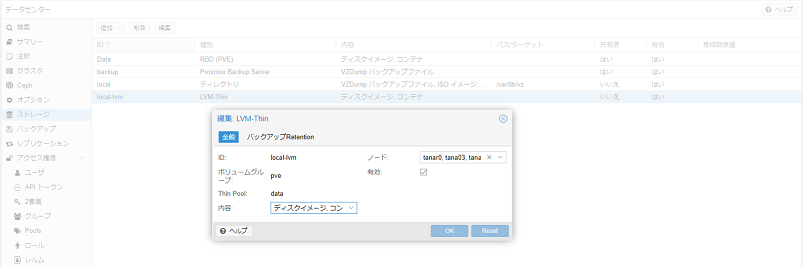

proxmoxのGUIから、データセンターのストレージにある、local-lvmを選択し、編集をクリックし、local-lvmの対象ノードに今回作成したノードを追加しておく。

これで、amd64で作成したノードと同じ使い勝手になる。ここまででHypervisorの準備はおしまい。次回はいよいよOpenWrtを導入する。

コメントを残す